Рак крови, лейкоз (лейкемия)

Злокачественные болезни крови (гемобластозы, лейкозы) поражают людей всех возрастов, в том числе глубоких стариков и новорожденных, одинаково часто наблюдаются у мужчин и женщин.

Злокачественные болезни крови (гемобластозы, лейкозы) поражают людей всех возрастов, в том числе глубоких стариков и новорожденных, одинаково часто наблюдаются у мужчин и женщин.

Что такое лейкоз?

Лейкозы (лейкемии) — своеобразные злокачественные поражения кроветворных органов, среди которых выделяют различные варианты (лимфаденоз, миелоз и др.), иногда объединяя их термином «гемобластозы». Специфичность клинических проявлений, методов диагностики и лечения заставляет выделять группу лейкозов из общей онкологической клиники.

Лейкозы острые и хронические

Острые лейкозы без лечения приводят к смертельному исходу в течение недель или месяцев. Но если проводить лечение, прогноз, особенно для детей, часто благоприятен. При хронических лейкозах больные живут без лечения в течение нескольких месяцев и лет. Хронические лейкозы могут трансформироваться в неподдающиеся лечению острые формы (бластный криз).

Лейкозы характеризуются угнетением нормального кроветворения, замещением нормального костномозгового кроветворения пролиферацией незрелых, менее дифференцированных и функционально активных клеток (при острых лейкозах) или резким увеличением количества зрелых лимфоидных клеток в крови, лимфатических узлах, селезенке, печени (при хронических). Развитие обусловлено нарушением синтеза ДНК кроветворной клетки, изменением генетического кода, бесконтрольными ростом и дифференцировкой определенного клона кроветворных клеток и их метастазированием в различные органы.

Какова причина лейкозов?

Причинами, приводящими к острому лейкозу, могут быть ионизирующее излучение, воздействие химических веществ (бензол, продукты перегонки нефти, цитостатики и некоторые другие лекарственные средства), иммунодефициты, наследственные хромосомные дефекты и др. Хронический лимфолейкоз имеет наследственный характер.

Формы лейкозов

Выделяют лейкемические (с резким увеличением числа лейкоцитов в периферической крови), сублейкемические и алейкемические формы лейкозов. По цитохимическим исследованиям (определение ферментов, характерных для разных бластных клеток) различают лимфобластные и миелобластные лейкозы.

Симптомы лейкоза

Проявления заболевания зависит от формы процесса и его течения — острого или хронического. Основным симптомом являются резкие сдвиги в показателях гемограммы (клеточного состава крови), которые иногда обнаруживают случайно, а в других случаях на фоне явлений интоксикации с поражением различных органов я систем.

На этом фоне имеется слабость, утомляемость, анемия, нарушение функции желудочно-кишечного тракта (снижение аппетита, тошнота, рвота), значительное повышение температуры, увеличение печени, селезенки, лимфатических узлов, боли в костях. Затем присоединяется кахексия (снижение массы тела), явления геморрагического диатеза (петехии, экхимозы; кровотечения из слизистых оболочек — носовые кровотечения, подкожные кровоизлияния, внутренние кровотечения).

Для острого лейкоза характерно внезапное начало с высокой лихорадкой, нередко в сочетании с ангиной, стоматитом и кровоточивостью.

При хронических формах заболеваний крови длительность их составляет несколько лет (от 1 года до 5–6 и более лет) с периодами временного улучшения (ремиссии) в течение нескольких месяцев и последующего возобновления клинических симптомов.

Диагностика

Диагноз злокачественных болезней крови устанавливают на основании изучения пунктата костного мозга (обычно грудины) в сопоставлении со всеми клиническими проявлениями.

Наличие бластов в костном мозге подтверждает диагноз острого лейкоза. Для идентификации подтипа лейкоза применяют гистохимические, иммунологические и цитогенетические методы исследования. Иммуногистохимическое исследование (определение клеточного фенотипа) необходимо для уточнения иммунологического варианта лейкоза, влияющего на схему лечения и клинический прогноз.

При хроническом лимфолейкозе достаточно выявления абсолютного лимфоцитоза, представленного зрелыми клетками в мазке периферической крови. Подтверждающие данные — инфильтрация костного мозга зрелыми лимфоцитами, увеличение селезенки и лимфаденопатия (увеличение и болезненность лимфоузлов).

Лечение

Лечение при острый лейкозах проводят в гематологических отделениях и институтах. Применяют химиотерапию, лучевую терапию, гормоны, а также общеукрепляющие средства. Благодаря комплексному лечению удается продлить период ремиссии и жизнь этих больных.

Профилактика инфекций — главное условие выживания пациентов с нейтропенией (снижением количества лейкоцитов в крови), возникшей вследствие химиотерапии. Поэтому необходима полная изоляция пациента, строгий санитарно-дезинфекционный режим (частые влажные уборки, проветривание и кварцевание палат; использование одноразового инструментария, стерильной одежды медицинского персонала). С профилактической целью назначают антибиотики, противовирусные препараты.

Трансплантация костного мозга — метод выбора при острых миелобластных лейкозах и при рецидивах всех острых лейкозов. Перед операцией проводят химиотерапию в сверхвысоких дозах, изолированно или в сочетании с лучевой терапией.

При этом методе лечения возникают проблемы, связанные с совместимостью — острые и отсроченные реакции, отторжение трансплантата и др. При отсутствии совместимых доноров используют аутотрансплантацию костного мозга, взятого у самого пациента в период ремиссии. Максимальный возраст для трансплантации — 50 лет. Аутологичную трансплантацию можно проводить пациентам старше 50 лет при отсутствии органных поражений и общем соматическом благополучии.

При клинических проявлениях анемии, риске кровотечений, перед предстоящим введением цитостатиков проводят заместительную терапию, переливание эритроцитарной массы или свежей тромбоцитарной массы. При компенсированном состоянии больного следует ограничить показания к заместительной терапии, во избежание заражения посттрансфузионным гепатитом и нежелательной сенсибилизации.

При хроническом лимфолейкозе лечение консервативное, не изменяет продолжительность жизни. В ранних стадиях, как правило, нет необходимости в химиотерапии. На поздних стадиях — химиотерапия в сочетании с глюкокортикоидами или без них; тотальное облучение организма в низких дозах.

Каков прогноз при раке крови?

Прогноз у детей с острым лимфолейкозом хороший: у 95% и более наступает полная ремиссия. У 70–80% больных проявлений болезни нет в течение 5 лет, их считают излечившимися. При возникновении рецидива в большинстве случаев можно достичь второй полной ремиссии. Больные со второй ремиссией — кандидаты на трансплантацию костного мозга с вероятностью долговременного выживания в 35–65% случаев.

Прогноз у больных острым миелобластным лейкозом относительно неблагоприятный. У 75% больных, получающих адекватное лечение с использованием современных химиотерапевтических схем, достигают полной ремиссии, 25% больных погибают (длительность ремиссии — 12–18 мес). Больным моложе 30 лет после достижения первой полной ремиссии можно проводить трансплантацию костного мозга. У 50% молодых больных, подвергшихся трансплантации, развивается длительная ремиссия.

Прогноз у больных с хроническим лимфолейкозом относительно благоприятный. Длительность жизни в отдельных случаях может достигать 15–20 лет.

Профилактика рака крови

Поскольку причинами, предрасполагающими к острому лейкозу, могут быть ионизирующее излучение, влияние химических веществ, нужно по возможности избегать лишнего контакта с этими вредными факторами.

Лица с иммунодефицитами, наследственными хромосомными дефектами, а также имеющие в роду хронический лимфолейкоз, должны помнить о своей склонности к заболеванию и осознанно относиться к профилактическим осмотрам.

Секреты долголетия: уроки из синих зон Земли

Влияние микропластика на здоровье: что говорят эксперты

Новый подход к менопаузе: заморозка ткани яичника может изменить все

Омега-3 vs. витамин D: что выбрать для здоровья иммунной системы?

Сможем ли мы добавить больше активной жизни к нашим годам?

Новое исследование: как фантазии помогают укрепить память

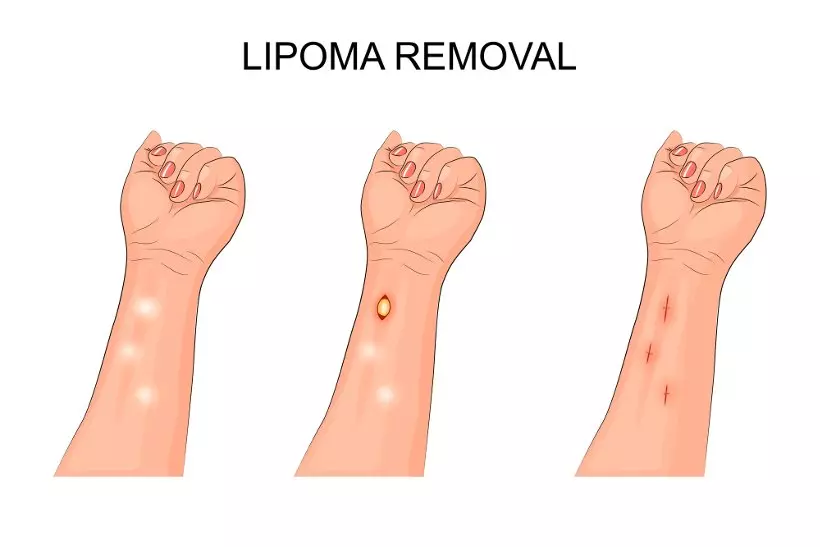

Липома или жировик

Липома или жировик Рак почки, опухоли почечной лоханки

Рак почки, опухоли почечной лоханки Рак горла

Рак горла Злокачественные новообразования ротовой полости и слизистой оболочки рта

Злокачественные новообразования ротовой полости и слизистой оболочки рта