Патологические типы дыхания

Органы кровообращения и система регуляции внешнего и внутреннего дыхания, обеспечивая вентиляцию, газообмен и транспорт кислорода тканям человеческого организма, работают согласованно и представляют собой единую кардиореспираторную систему.

В изменённых условиях среды обитания и при интенсивной физической нагрузке, когда возрастает риск гипоксии и нарушения метаболизма, это взаимодействие становится особенно выраженным.

Между тем человеческий организм в процессе жизнедеятельности нередко может подвергаться вредным влияниям среды, страдать от перепадов атмосферного давления и т. д., в результате чего в тканях и органах могут развиваться всевозможные виды гипоксии экзогенной и эндогенной природы.

Дыхание при физических нагрузках

Во время интенсивной физической нагрузки мышечная ткань потребляет повышенное количество кислорода, причём уже при физической нагрузке средней интенсивности потребление кислорода и выработка углекислоты возрастают в 16–18 раз.

Достаточное поступление тканям О2 обеспечивается благодаря одновременному усилению внешнего дыхания и кровообращения.

В связи с тем, что в первые секунды работы выполнения физической работы хеморецепторы, отвечающие за анализ кислотно-щелочного равновесия и уровня О2 и СО2 в крови, не принимают участие в процессе регуляции дыхания, на начальном этапе нагрузки может наступить гиперпноэ — усиленная вентиляция лёгких. В это время внешнее дыхание регулируется импульсами, которые поступают к дыхательному центру из двигательной зоны коры большого мозга и гипоталамуса.

В дальнейшем в процесс регуляции внешним дыханием включаются гуморальные механизмы, ведущие к усилению вентиляции лёгких. В период особо тяжёлой физической нагрузки на частоту и глубину дыхания также влияют артериальная двигательная гипоксия, повышение температуры тела и другие факторы.

Таким образом, все изменения дыхания, регистрируемые во время физической нагрузки, осуществляются благодаря работе сложного комплекса нейрогуморальных механизмов.

Дыхание во время гипоксии

Под термином гипоксия понимается кислородная недостаточность — состояние организма, которое наступает при неудовлетворительном обеспечении тканей кислородом, а также при нарушении кислородного метаболизма.

Состояния гипоксии принято делить на эндогенные и экзогенные.

Эндогенная гипоксия — вид кислородной недостаточности, развивающейся в результате патологических или функциональных изменений в различных органах и системах организма.

Экзогенная гипоксия — кислородная недостаточность, которая развивается на фоне воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.

Реакция организма на дефицит кислорода в клетках тканей зависит от времени и скорости нарастания вредного гипоксического влияния, объёма потребления О2 в покое и во время физической нагрузки, а также некоторых индивидуальных особенностей организма и генетических факторов.

Первичная активация глубины и частоты дыхания, происходящая во время гипоксии, приводит к удалению из крови углекислого газа и наступающему в результате этого развитию дыхательного алкалоза — смещения кислотно-щелочного баланса в щелочную сторону. Таким образом, кислородная недостаточность сочетается с гипокапнией.

Это ведёт к увеличению рН внеклеточной жидкости мозга и резкому снижению активности центральных хеморецепторов, что, в свою очередь, отрицательно влияет на возбудимость нейронов дыхательного центра — наступает его торможение и снижение чувствительности к стимулам периферических хеморецепторов.

Это состояние физиологи называют «гипоксической глухотой». Оно характеризуется тем, что, несмотря на продолжающуюся гипоксию, гиперпноэ постепенно проходит: дыхание сначала выравнивается, а затем даже замедляется и становится более поверхностным. Это позволяет организму восстановить необходимый уровень углекислоты в крови.

Дыхание в условиях высокого атмосферного давления

Во время работ на большой глубине и в кессонных камерах организм человека пребывает в условиях повышенного давления. Известно, что при погружении в воду на каждые 10 м давление возрастает на 1 атмосферу. В подобных условиях происходит увеличение объёма растворённых в крови газов (в первую очередь, азота).

При слишком быстром подъёме на поверхность газы, растворённые в крови, не успевают выводиться из тканей в среду, в результате чего в них образуются пузырьки. В этих случаях кровь буквально вскипает. Затем происходит связывание высвободившихся газов кровью и тканями. При этом особую опасность представляет азот — он разносится кровью по всему телу и может вызывать газовую эмболию — закупорку мелких сосудов, что приводит к серьёзным повреждениям органов.

Это патологическое состояние называется кессонной болезнью. С целью её предупреждения подъём водолазов на поверхность воды должен происходить постепенно. В случае развития кессонной болезни пострадавшего помещают в специальную барокамеру, где он проходит поэтапную декомпрессию.

Секреты долголетия: уроки из синих зон Земли

Влияние микропластика на здоровье: что говорят эксперты

Новый подход к менопаузе: заморозка ткани яичника может изменить все

Омега-3 vs. витамин D: что выбрать для здоровья иммунной системы?

Сможем ли мы добавить больше активной жизни к нашим годам?

Новое исследование: как фантазии помогают укрепить память

Сердце и секс

Сердце и секс Электрокардиостимуляторы

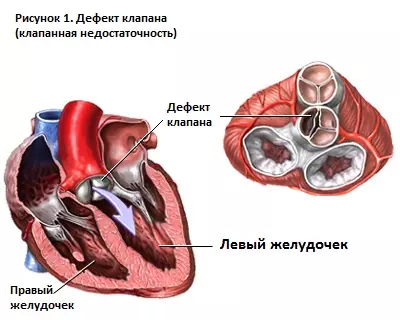

Электрокардиостимуляторы Стеноз аортального клапана, недостаточность аортального клапана

Стеноз аортального клапана, недостаточность аортального клапана Гипертоническая (гипертензивная) болезнь сердца

Гипертоническая (гипертензивная) болезнь сердца