Кардиогенный и некардиогенный отек легких

Отёк лёгких, или легочной отёк, – патологическое состояние, которое характеризуется усиленным переходом жидкости из кровеносного русла в легочную ткань и альвеолы. Может существенно осложнить течение различных заболеваний. Независимо от причин возникновения отёка лёгких, сердце всегда участвует в этом патологическом процессе.

Отёк лёгких, или легочной отёк, – патологическое состояние, которое характеризуется усиленным переходом жидкости из кровеносного русла в легочную ткань и альвеолы. Может существенно осложнить течение различных заболеваний. Независимо от причин возникновения отёка лёгких, сердце всегда участвует в этом патологическом процессе.

Клинические формы отёка лёгких

Учитывая механизмы развития, выделяют 2 вида острого легочного отёка:

- Кардиогенный отёк лёгких.

- Некардиогенный отёк лёгких.

Установлено, что кардиогенный отёк лёгкого возникает из-за повышения гидростатического давления в сосудах, относящихся к малому кругу кровообращения. В соответствии с законом Старлинга, отмечается выход жидкости, электролитов и белков из сосудистого русла и накапливании их в межтканевом пространстве. Через некоторое время наблюдается скопление жидкости на поверхности альвеол, что приводит к резкому ухудшению газообмена в лёгких (снижается уровень кислорода в крови).

Развитие некардиогенного отёка лёгких вызвано усилением фильтрации жидкости через мелкие сосуды (капилляры) лёгких. Однако это обусловлено не повышением гидростатического давления, а увеличением проницаемости стенок сосудов.

Стадии развития

Стадии накопления жидкости в лёгких:

- Интрамуральный. Отмечается разрыхление легочной ткани. Альвеолярно-капиллярные мембраны утолщаются.

- Интерстициальный. Жидкость скапливается в межтканевом пространстве лёгкого.

- Альвеолярный. Жидкость накапливается в альвеолах.

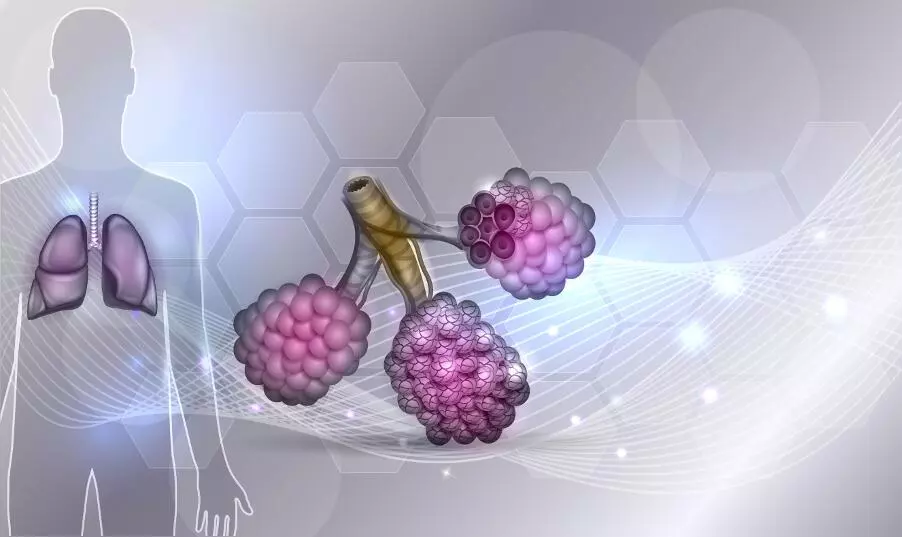

На рисунке 1 показано строение лёгких и увеличение альвеол вследствие скопления жидкости.

Рисунок 1. Отек легких

Причины отёка лёгких

К развитию отёка лёгких могут привести такие заболевания и патологические состояния, как:

- легочная гипертензия;

- ишемическая болезнь сердца;

- вождённые и приобретённые пороки сердца;

- инфаркт миокарда;

- кардиомиопатии;

- гипертоническая болезнь;

- сепсис;

- респираторный дистресс-синдром;

- пневмония;

- токсикоз у беременных;

- травма;

- вдыхание токсических веществ;

- радиация;

- операции на сердце (например, пластика коронарных сосудов).

Симптомы отёка лёгких

Как правило, пациенты с отёком лёгких жалуются на появление выраженного кашля и одышки. Проблемы с дыханием интенсивно нарастают. Человек резко ощущает нехватку воздуха, обычно затруднён вдох. В процессе дыхания начинает участвовать вспомогательный мышечный аппарат (плечевой пояс, грудная клетка, брюшной пресс).

Общие клинические симптомы легочного отёка:

- состояние тревожности и беспокойства;

- слабость и быстрая утомляемость;

- болезненные ощущения в груди;

- учащённое сердцебиение;

- хрипы;

- головная боль и головокружение;

- повышение температуры;

- отёчность на ногах;

- высокое кровяное давление. В некоторых случаях наблюдается снижение артериального давления.

Среди осложнений легочного отёка можно выделить бактериальную пневмонию и эмболию крупных кровеносных сосудов (закупорку).

Лечение отёка лёгких

Кардиогенный и некардиогенный отёк лёгкого относятся к неотложным состояниям, требующим оказания экстренной медицинской помощи. Основная задача – уменьшить клинические проявления острой дыхательной недостаточности и устранить факторы, которые привели к накоплению жидкости в лёгких. Первоочередным лечебным мероприятием является проведение адекватной респираторной поддержки (восстановление дыхания) за счёт назначения ингаляций кислорода.

Кислородную терапию легочного отёка проводят через специальную маску, которая плотно прилегает к лицу. В тяжёлых случаях необходимо применять искусственную вентиляцию лёгких. Зачастую используют 60%-й кислород с интенсивностью 2–4 литра в минуту. Во избежание токсических побочных эффектов 100%-й кислород обычно не назначают.

Одним из основных препаратов для лечения легочного отёка считается морфин, который вводится внутривенно на протяжении нескольких минут. Однако это лекарство может спровоцировать спазм бронхов и увеличить проницаемость сосудистой стенки, что существенно усугубляет течение отёка лёгких. Поэтому препарат следует вводить медленно, контролируя состояние пациента. Морфин обладает центральным механизмом действия и обеспечивает выраженный успокаивающий эффект, расширение сосудов и значительное снижение давления в сосудах лёгких.

Кроме того, комплексная терапия отёка лёгких включает назначение следующих лекарственных препаратов:

- Вазодилататоров, расширяющих кровеносные сосуды (нитропруссид натрия, нитроглицерин, фентоламин, каптоприл, гидралазин).

- Мочегонных средств (лазикс).

- Ионотропных лекарств (катехоламины, допамин, добутамин).

При невозможности проведения медикаментозной терапии больного следует усадить, слегка наклонив вперед, и наложить жгуты на нижние конечности. Подобные мероприятия способствуют уменьшению возврата венозной крови к сердцу и снижению давления в малом круге кровообращения.

Жгуты накладывают не очень туго и снимают каждые 15 минут. Накладывать их можно не более трёх раз. Общая продолжительность применения жгутов должна составлять не более 45 минут.

Секреты долголетия: уроки из синих зон Земли

Влияние микропластика на здоровье: что говорят эксперты

Новый подход к менопаузе: заморозка ткани яичника может изменить все

Омега-3 vs. витамин D: что выбрать для здоровья иммунной системы?

Сможем ли мы добавить больше активной жизни к нашим годам?

Новое исследование: как фантазии помогают укрепить память

Тромбоз коронарных артерий

Тромбоз коронарных артерий Кишечная лимфангиэктазия

Кишечная лимфангиэктазия Гипертония и гипертонический криз

Гипертония и гипертонический криз Вегетососудистая или нейроциркуляторная дистония

Вегетососудистая или нейроциркуляторная дистония