Синдром внеинфарктных отделов с феноменом переутомления миокарда

В настоящей работе мы очень кратко, практически в тезисной форме, представим описание, обоснование (собственные и литературные данные), перспективы изучения и некоторые возможности практического использования ишемического синдрома под соответствующим названием (The noninfarction areas syndrome with over-tired myocardium phenomenon).

В настоящей работе мы очень кратко, практически в тезисной форме, представим описание, обоснование (собственные и литературные данные), перспективы изучения и некоторые возможности практического использования ишемического синдрома под соответствующим названием (The noninfarction areas syndrome with over-tired myocardium phenomenon).

Сущность синдрома составляет развитие у больных инфарктом миокарда (ИМ) во внеинфарктных отделах (ВИО) в процессе течения заболевания ишемических изменений миокарда различной степени выраженности (ишемия, повреждение, некроз), патогенез которых отличается от патогенеза подобных изменений в основном очаге.

В основе их формирования лежат нарушения метаболических процессов и дистрофи-ческие изменения в кардиомиоцитах этой зоны, развивающиеся преимущественно по причине их гиперфункции и последующего переутомления (истощение запасов энергии, перестройка обменных процессов, нарушение целостности энергетических структур и др.). Повышение работы миокарда во ВИО в условиях снижения его сократительной способности в зоне самого инфаркта обусловлено необходимостью поддержания внутрисердечной и центральной гемодинамики на уровне, обеспечивающем жизнедеятельность организма.

Гиперфункция кардиомиоцитов ВИО может приводить к их гипертрофии (всех или части клеток), что включает ряд других патогенетических механизмов их ишемизации (уменьшение перфузии, необходимость в увеличении коронарного кровотока, коронарное «обкрадывание и др.), увеличивая несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой. Диффузный некроз кардиомиоцитов ВИО (как конечный этап ишемической цепочки) приводит к развитию диффузного кардиосклероза и постепенному снижению сократительной способности миокарда этих отделов, усугубляя как развитие в них феномена переутомления, так и процессы репарации миокарда в основном очаге.

Ишемические изменения миокарда во ВИО способствуют нарушению сердечной дея-тельности, тем самым отягощая клиническое течение ИМ. Они имеют определенное практи-ческое и научное значение и могут в какой-то степени объяснить ряд клинических и морфо-логических феноменов – ремоделирование сердца, формирование ишемической кардиомио-патии, развитие хронической сердечной недостаточности, прогноз инфаркта и ряд других. Ишемические изменения миокарда во ВИО должны учитываться клиницистами при выпол-нении всех лечебных и реабилитационных мероприятий.

История описания синдрома.

В 1991 году в статье в сборнике научных работ кафедры фа-культетской терапии мы впервые описали возможность динамической электрокардиографи-ческой (ЭКГ) оценки состояния миокарда ВИО во все периоды инфаркта. Представлены су-щественные отличия характера и степени выраженности различных ишемических изменений миокарда в этой зоне у больных первичным и повторным ИМ, а в первой группе – еще и в зависимости от исходного уровня общего холестерина. Тем самым была доказана целесообразность клинической оценки состояния миокарда за пределами основного очага, обоснована рациональность и необходимость параллельного анализа изменений показателей ЭКГ в зоне инфаркта и во ВИО, правильность выбора направления исследований и его перспективность.

Однако практические аспекты этого вопроса какое-то время оставались (и остаются) не разработанными и, в том числе, согласно литературным данным, должного клинического применения не нашли (по настоящее время). Сегодня мы вновь возвращаемся к этой пробле-ме, поскольку появились новые подходы и пути ее решения, новые теоретические и практи-ческие потребности и, естественно, новые мотивации.

С одной стороны, это подтверждено в работах по изучению вторичной кардиомиопатии, ремоделирования сердца и ряда других кардиологических проблем, где вновь состояние миокарда прозвучало как основной прогно-стический фактор, а с другой стороны, широкой медицинской общественностью были адек-ватно (с пониманием и одобрением) восприняты новые ишемические синдромы – оглушение миокарда, гибернация, прекондиционирование, перехаживание (или разминки).

Анализируя клинические проявления ИМ и этот проблемный треугольник - а) состоя-ние миокарда во ВИО, б) ишемическая кардиомиопатия и ремоделирование сердца, в) новые ишемические синдромы, - мы пришли к выводу, что развитие у больных инфарктом в про-цессе течения заболевания ишемических изменений миокарда различной степени выражен-ности (ишемия, повреждение, некроз, кардиосклероз) во ВИО может быть сформулировано и представлено как новый ишемический синдром.

Внеинфарктные отделы - терминология.

В научной медицинской литературе встречаются различные названия участков миокарда вне зоны инфаркта - интактный миокард, интактная зона миокарда, неишемизированные отделы сердца, отдаленная зона, неповрежденные отде-лы, внеинфарктные отделы, extrainfarction area, noninfarction area, noninfarction zone, nonin-farcted segments, nonischemic area.

Мы полагаем, что термин "внеинфарктные отделы" является (в русскоязычной науч-ной медицинской литературе) наиболее приемлемым, так как отражает прежде всего локали-зацию участка миокарда вне основного очага, а уже в задачу исследователя и входит выясне-ние вопроса, являются ли эти отделы интактными или нет, неишемизированными или ише-мизированными, отдаленными или близлежащими, неповрежденными или поврежденными. В англоязычной научной медицинской литературе наиболее часто используется термин «noninfarction», т. е. неинфарктные отделы (сегменты, зоны).

Вполне возможно, что термин «неинфарктные» по сравнению с термином «внеинфарктные» стилистически звучит не-сколько лучше. Но, учитывая, с одной стороны, что тема эта не разработана досконально и требует привлечения к ней внимания, ибо психологически многим врачам еще трудно свык-нуться с мыслью о необходимости клинической оценки состояния миокарда за пределами основного очага, а, с другой стороны, термин «внеинфарктные» применяется нами уже с 1991 года (в том числе и в англоязычных публикациях – «extrainfarction»), следует (на дан-ном этапе) считать его использование (в русскоязычной научной медицинской литературе) более рациональным и предпочтительным, а термины «noninfarction» и «extrainfarction» трактовать как идентичные.

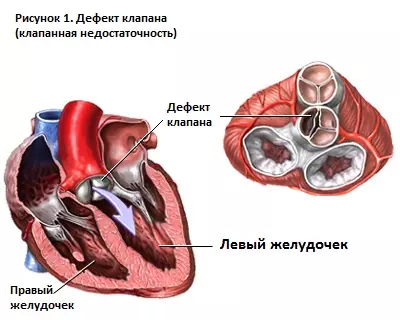

Морфологическое и биохимическое обоснование синдрома. Морфологами доказано, что вне зоны очага инфаркта миокард не остается интактным. В нем развиваются гипертрофия, выраженные дистрофические и даже некротические изменения, в том числе диссеминиро-ванные очаги некроза.

Нарушение метаболизма в кардиомиоцитах этих отделов проявляется в торможении процессов окислительного фосфорилирования, активации анаэробного обмена, преоблада-нии свободного окисления, уменьшении содержания макроэргических фосфатов, значитель-ном изменении активности ферментов, белкового, углеводного и жирового обменов, струк-туры и функций митохондрий.

Патогенез.

Среди причин поражения ВИО при остром ИМ обсуждаются компенсаторная ги-пертрофия, коронарное "обкрадывание", уменьшение режима перфузии коронарных сосудов в связи с нарушением гемодинамики и ритмической деятельности сердца, влияние метаболитов и другие факторы. Мы допускаем возможным объяснение этого феномена, представленное в разделе «Обсуждение результатов исследования».

Синдром и феномен – терминология. Полагаем, что лишь теперь, то есть после изложения морфологического и биохимического обоснования синдрома и феномена и, связанных с ни-ми, некоторых патогенетических механизмов, можно подойти к объяснению выбора нами соответствующих терминов.

Термин «синдром внеинфарктных отделов» отражает, прежде всего, суть самой про-блемы и объединяет в себе все, что касается миокарда этой зоны: от нарушений метаболизма до формирования диффузных очагов некроза, от гиперфункции в самом начале заболевания до гипофункции в отдаленном периоде, от зависимости морфологического и функциональ-ного состояния миокарда ВИО от степени выраженности патологических изменений в ос-новном очаге до влияния его на процессы репарации в том же основном очаге (обратная связь).

Термин «феномен переутомления миокарда» объединяет в себе ишемические и функ-циональные эквиваленты биохимических и морфологических изменений в кардиомиоцитах ВИО. Если первые (ишемические) в какой-то степени можно считать уже доказанными, что, правда, не исключает целесообразности новых исследований с использованием других мето-дов, то вторые (функциональные) требуют всестороннего дальнейшего изучения.

Краткое изложение предварительного исследования.

У больных повторным и первичным Q-ИМ, а во второй группе также в зависимости от исходного уровня холестерина, методом ЭКГ картирования изучены изменения динамики ΣST, ΣQ, ΣR и ΣT в зоне инфаркта и во ВИО с первого по двадцатый дни болезни. Установлено, что 1) клинически могут быть диагностированы во ВИО как повреждение, так и некроз кардиомиоцитов; 2) эти изменения во ВИО развиваются постепенно в процессе течения заболевания; 3) некротические изменения кардиомиоцитов обычно носят диффузный характер; 4) течение повторного ИМ отличается от течения первичного меньшим поражением миокарда в зоне инфаркта и большим его поражением во ВИО; 5) у больных первичным ИМ существует прямо пропорциональная зависимость между выраженностью патологических изменений (повреждение и некроз) в обеих зонах (зона инфаркта и ВИО) и исходным уровнем общего холестерина.

Обсуждение результатов предварительного исследования.

Комплексная оценка динамики изменений миокарда в зоне инфаркта и во ВИО методом ЭКГ картирования позволяет получить новые данные, которые объясняют ряд особенностей и вариантов течения заболевания.

Известно, что повторный ИМ клинически протекает тяжелее первичного, а размеры некроза чаще всего имеет меньшие. Мы тоже получили аналогичные данные. В нашем ис-следовании и величина некроза, и степень выраженности повреждения миокарда в зоне ин-фаркта у больным повторным ИМ меньше, чем у больных первичным. Однако во ВИО выявлена обратная картина. Начиная со второго дня заболевания, в этих отделах у больных повторным инфарктом повреждение миокарда и его некротические изменения значительно превышают подобные у больных первичным ИМ. Следует подчеркнуть, что исходные дан-ные (ΣST, ΣQ) в обеих группах не отличались.

Полученные результаты позволяют объяснить более тяжелое клиническое течение по-вторного ИМ и, в том числе, частое развитие прогрессирующей сердечной недостаточности.

Исследование динамики показателей ЭКГ картирования у больных первичным Q-инфарктом в зависимости от исходного уровня холестерина крови позволило установить бо-лее выраженные повреждение и некротические изменения миокарда как в зоне инфаркта, так и во ВИО в группе пациентов с гиперхолестеринемией (общий холестерин 8,19±0,44 ммоль/л – M±SEM) по сравнению с группой пациентов с меньшим уровнем холестерина (5,9±0,24 ммоль/л, отличие достоверно - p<0,001).

Поражение ВИО у больных повторным ИМ, возможно, определяется компенсаторной гипертрофией и последующей дистрофией и гибелью кардиомиоцитов этих отделов, что приводит к снижению сократительной функции сердца и усугубляет восстановительные процессы как во ВИО, так и в самой зоне ИМ, создавая не один, а несколько порочных кру-гов. Таков предполагаемый механизм прямой и обратной связи между зоной инфаркта и ВИО у больных повторным ИМ. Наиболее вероятными причинами поражения ВИО при вы-соком исходном уровне холестерина могут быть выраженный атеросклероз коронарных ар-терий (поражение нескольких артерий, в том числе на разном уровне) и нарушение микро-циркуляции. Однако и в первом и во втором случае причин может быть несколько.

Перспективы изучения синдрома (диагностические).

Мы видим определенные диагно-стические и клинические перспективы изучения синдрома внеинфарктных отделов с фено-меном переутомления миокарда, которые более полно раскроют его сущность и обоснуют практические использование. Помимо метода ЭКГ картирования, возможно применение эхокардиографии, радионуклидных методов, коронароангиографии с оценкой перфузии миокарда, а в качестве технологий исследования - нагрузочных проб, фармакологических тестов, контрастов, мониторирования т. д..

Перспективы изучения синдрома (лечебные).

Актуальным вопросом, а возможно даже и новым направлением в лечении ИМ, может стать разработка способов медикаментозного или иного воздействия на ВИО с целью уменьшения (а еще лучше предотвращения) их поражения.

Мы допускаем, что если тромболитическая терапия может повлиять, прежде всего, на формирование некроза в зоне инфаркта, то средства, уменьшающие потребность миокарда в кислороде, нормализующие функцию эндотелия, стабилизирующие атеросклеротические бляшки, улучшающие метаболизм миокарда, реологические свойства крови, проявляют свое действие через ВИО и, уже в несколько меньшей степени, через периинфарктную зону в очаге ИМ.

Может быть при таком подходе был бы объяснен парадокс, когда применение β-адреноблокаторов или нитроглицерина значительно улучшает клиническое состояние больных и в то же время существенно не влияет на размеры некроза, в лучшем случае несколько уменьшая их. Известно (в подтверждение вышесказанному), что при применении анаболических стероидов достоверно уменьшается частота формирования аневризм сердца и практически во всех случаях не возникают разрывы миокарда.

Заключение.

В настоящей работе синдром внеинфарктных отделов с феноменом переутом-ления миокарда мы представили как новый ишемический синдром. Полагаем, что именно при таком подходе изменения миокарда во ВИО вызовут соответствующий интерес у врачей и научных работников, будут сформулированы как проблема диагностическая, лечебная и прогностическая и получат (после соответствующего изучения) адекватную клиническую интерпретацию.

Гродненский государственный медицинский университет

Кафедра факультетской терапии

[email protected]

Секреты долголетия: уроки из синих зон Земли

Влияние микропластика на здоровье: что говорят эксперты

Новый подход к менопаузе: заморозка ткани яичника может изменить все

Омега-3 vs. витамин D: что выбрать для здоровья иммунной системы?

Сможем ли мы добавить больше активной жизни к нашим годам?

Новое исследование: как фантазии помогают укрепить память

Стеноз аортального клапана, недостаточность аортального клапана

Стеноз аортального клапана, недостаточность аортального клапана Врожденная кардиомиопатия

Врожденная кардиомиопатия Внезапная коронарная смерть

Внезапная коронарная смерть Гипертония и гипертонический криз

Гипертония и гипертонический криз